CHINA.

Parte I.

” CH’IEN / LO CREATIVO ”

“Lo creativo es fuerte. La vía de lo creativo obra mediante la modificación y la transformación, a fin de que cada cosa adquiera su recta naturaleza y su recto designio, y logre duradera concordancia con la gran armonía. He ahí lo Propicio y Perseverante.”

Como la hoja de Lin Yutang, que en la tormenta y a merced del viento cayó en mi jardín, así un día me reencontré con China. Una noticia que oí por la radio –casual, fortuita y lejana por demás- hablaba de algo que estaba sucediendo en Beijing. Momentos sutiles, palabras oportunas o particulares estados de ánimo que no controlamos, sorpresivamente nos hacen prestar atención a determinados hechos, sucesos o curiosidades que no están vinculados con nuestra vida de todos los días.

Al escuchar la noticia, inmediatamente me sentí motivada a querer saber más. Y así comenzó una búsqueda algo desordenada. “Un viaje de mil millas comienza con el primer paso”, resonó en mi mente la frase de Lao Tsé.

Las cosas se iban transformando y la búsqueda entraba por nuevos caminos. Sitios de internet, libros y, después de muchísimos años, volví a rastrear emisoras de radio de onda corta –costumbre heredada de mi abuelo-. A partir de ese momento, empezó a perder importancia si encontraba o no aquello que inicialmente buscaba. Lo cierto es que encontré otras cosas. Y así me enteré de la existencia de un concurso, que trataba sobre China.

Eran 8 preguntas tan fáciles de responder como difícil ganar el sorteo y el premio. 8 preguntas que me acercaban a China. 8 posibilidades de ver con mis propios ojos lo que tantas veces imaginé. Beijing y la Gran Muralla serpenteante, la China multiétnica y el Tibet, Shanghai y el recuerdo de mis padres contando una y otra vez su viaje a esa ciudad.

Fue a mediados de 1972 que China entró en mi vida, cuando el viaje de mis padres devino, además de anécdotas y objetos de exquisito arte, en modificaciones de nuestra vida familiar, en nuevas costumbres, comidas y sabores singulares, en nuevos conceptos filosóficos y políticos. Inexorablemente, aquellos años de mi infancia fueron alejándose y guardándose en el caldero de la vida.

Pasados más de 30 años, yo me entusiamaba leyendo las preguntas del concurso. Se me aparecía como un juego pero, lejos de serlo, me sumergió nuevamente en aquellos recuerdos y me devolvió los viejos aromas.

Limitarme a dar 8 respuestas puntuales me sabía a poco. La historia enseña que siempre hay un acontecimiento previo, un fermento que permite nacer al nuevo brote. Mientras yo leía e investigaba para encontrar las respuestas, revoloteaban por mis pensamientos las poesías de Lin Yutang, las frases de Confucio y Lao Tsé, alguna imagen para ilustrar, los hexagramas del I Ching.

De cada acontecimiento importante de la vida de una persona podemos encontrar un correlato paralelo en alguno de los hexagramas del Libro de las Mutaciones. Recordé algunas palabras Carl G. Jung refiriéndose a ese antiguo texto: “Esa obra encarna, como por cierto ninguna otra, el espíritu de la cultura china; los mejores espíritus de la China han colaborado en ella y le han aportado, durante miles de años. No ha envejecido a pesar de su edad legendaria, sino que vive y opera siempre, al menos para aquellos que comprenden su sentido.”

“Participamos del espíritu del Este en la medida en que hayamos logrado experimentar la eficacia viviente del I Ching.”

Luego de estas palabras, supe que ya me había reencontrado con China.

Vivir aquí es caminar Buenos Aires, jugar Argentina, respirar el mundo y transpirar Sudamérica. La vida que trasciende a las palabras y que, sin embargo, se torna pensamiento que termina, inevitablemente, expresado en palabras.

8/24/2006

7/21/2006

RAÍCES I

En la primavera del 65, nací en Buenos Aires. Y siempre estoy volviendo. Los intentos por alejarme nunca me llevaron muy lejos. El destino final de cada travesía parece ser el mismo puerto. Siempre esta ciudad.

Un poquito después de empezar a caminar, aprendí a sujetar un lápiz. Y descubrí la maravilla de trazar líneas, formas y mundos en un papel. Cuando llegó la adolescencia, me animé con el pincel. Más sensual, más suave, más rebelde. Ya bien parada en mi juventud, el aerógrafo fluyó veloz y voraz ayudándome a pintar muros y techos.

Un poquito después de empezar a caminar, aprendí a sujetar un lápiz. Y descubrí la maravilla de trazar líneas, formas y mundos en un papel. Cuando llegó la adolescencia, me animé con el pincel. Más sensual, más suave, más rebelde. Ya bien parada en mi juventud, el aerógrafo fluyó veloz y voraz ayudándome a pintar muros y techos.

Hoy, me encantaría desnudarme y pintar con los dedos y las palmas de las manos, con los pies y aún con la nariz. Lo importante no es con qué sino que el color salga desde la raíz.

La raíz del país fue la que gritó y explotó. La raíz de nuestro ser ciudadano.

La raíz de nuestra dignidad de seres humanos, que se nos escapó corriendo con furia por las calles.

Momentos difíciles que nos tocaron vivir. El fin del 2001 y comienzos del 2002, una época de impaciencia, de gritos, caos, fuego y cacerolas abolladas que dejaron los guisos en casa para empezar a cocinar una sociedad más madura y comprometida.

La canción dice “Yo no sé por qué, yo no sé por qué”, si fue por el azar o por el orden del universo pero fue en esos días tan chinamente críticos para los argentinos, que tuve la oportunidad de hacer mi primera exposición individual. El país se conmovía y yo exponía mis pinturas…

Será tal vez porque el buen color sale de la raíz, y mientras haya raíces siempre van a salir colores. Y mientras sepamos qué es lo que amamos, qué es lo que queremos para nuestra vida y cómo lo queremos, siempre vamos a tener fuerzas, proyectos y esperanzas para seguir trabajando, construyendo, pintando, cantando, soñando y volviendo, siempre volviendo a nuestro origen y a lo que nos acerca a la felicidad.

Seguiré pintando y dibujando. Así como siempre voy a ser de este país y de esta ciudad.

Aunque el mundo se caiga, siempre habrá colores que nacerán desde las raíces.

ELIZABETH PSTYGA, 2002

En la primavera del 65, nací en Buenos Aires. Y siempre estoy volviendo. Los intentos por alejarme nunca me llevaron muy lejos. El destino final de cada travesía parece ser el mismo puerto. Siempre esta ciudad.

Un poquito después de empezar a caminar, aprendí a sujetar un lápiz. Y descubrí la maravilla de trazar líneas, formas y mundos en un papel. Cuando llegó la adolescencia, me animé con el pincel. Más sensual, más suave, más rebelde. Ya bien parada en mi juventud, el aerógrafo fluyó veloz y voraz ayudándome a pintar muros y techos.

Un poquito después de empezar a caminar, aprendí a sujetar un lápiz. Y descubrí la maravilla de trazar líneas, formas y mundos en un papel. Cuando llegó la adolescencia, me animé con el pincel. Más sensual, más suave, más rebelde. Ya bien parada en mi juventud, el aerógrafo fluyó veloz y voraz ayudándome a pintar muros y techos.Hoy, me encantaría desnudarme y pintar con los dedos y las palmas de las manos, con los pies y aún con la nariz. Lo importante no es con qué sino que el color salga desde la raíz.

La raíz del país fue la que gritó y explotó. La raíz de nuestro ser ciudadano.

La raíz de nuestra dignidad de seres humanos, que se nos escapó corriendo con furia por las calles.

Momentos difíciles que nos tocaron vivir. El fin del 2001 y comienzos del 2002, una época de impaciencia, de gritos, caos, fuego y cacerolas abolladas que dejaron los guisos en casa para empezar a cocinar una sociedad más madura y comprometida.

La canción dice “Yo no sé por qué, yo no sé por qué”, si fue por el azar o por el orden del universo pero fue en esos días tan chinamente críticos para los argentinos, que tuve la oportunidad de hacer mi primera exposición individual. El país se conmovía y yo exponía mis pinturas…

Será tal vez porque el buen color sale de la raíz, y mientras haya raíces siempre van a salir colores. Y mientras sepamos qué es lo que amamos, qué es lo que queremos para nuestra vida y cómo lo queremos, siempre vamos a tener fuerzas, proyectos y esperanzas para seguir trabajando, construyendo, pintando, cantando, soñando y volviendo, siempre volviendo a nuestro origen y a lo que nos acerca a la felicidad.

Seguiré pintando y dibujando. Así como siempre voy a ser de este país y de esta ciudad.

Aunque el mundo se caiga, siempre habrá colores que nacerán desde las raíces.

ELIZABETH PSTYGA, 2002

LOS CRUCIFICADOS DE JUJUY.

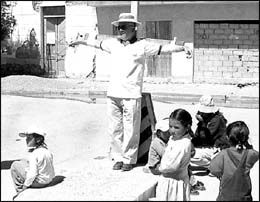

Fue por el 2002. Recuerdo que escuché la noticia por la radio. Sólo el relato de lo que sucedía. Fue rápido y conciso, uno de los tantos flashes informativos, que pasan y se van. Pero esta noticia llegó y se quedó alojada, en algún rincón de mí. Tan sólo las palabras, que me contaban cómo un grupo de pobladores de La Quiaca habían iniciado una protesta, distinta. La mayoría de ellos eran kollas. Me pregunté porqué a veces un comentario marca determinada diferencia, como en este caso, como si ser kolla no incluyera ser argentino. Impulsados, liderados, inspirados, amparados por el párroco del lugar -Jesús Olmedo-, habían decidido atarse a los postes de alumbrado, con los brazos extendidos, recreando en sí mismos a Cristo crucificado. Como no había visto fotos ni videos por la tele, al relato comencé a agregarle lo que alguna vez había conocido de aquel paisaje y lo que presentía del sol y del suelo árido y difícil. Fui bocetando, haciendo un croquis interno, construyendo las escenas con imágenes propias. Tuve el impulso de pintar un cuadro. Podía “verlos”, flameando a lo largo de calles polvorientas, atados en cruz, bajo el mismo sol que tan pacientemente pintó su piel del color de la tierra, flacos, sin dinero ni trabajo, dueños del hambre y de la resistencia. Manifestación del sincretismo, de los pueblos que reciben creencias sin desprenderse de las originales de su etnia, eligieron el símbolo universal de la cruz como lenguaje y herramienta de su descontento. A mí, que las creencias religiosas me son ajenas y que lo más aproximado a mi pensamiento es el agnosticismo, ¿por qué esta imagen de los “crucificados” me conmovía tanto? Se desperdigaba y repercutía en rincones insondables. Intentando descifrar el significado oculto, desmembré las palabras: cruci-ficados, sacri-ficados. Fijos a la cruz, fijos a lo sagrado de sus creencias y al poste hundido en la pachamama. ¿Era un fenómeno de fe? ¿O el estallido de una rebelión resignada? ¿Era desesperación? ¿Tristeza? ¿O la evidencia de la vida malograda? Habituada a la protesta que molesta y al ruido persistente, me contrariaba que eligieran un símbolo silencioso y la recreación del martirio como manifestación de su rechazo a la afrenta de cada día. En el límite de su resistencia, a punto de quebrarse, sólo con el silencio. Un silencio que se va para adentro, implosiona y deja las raíces desnudas. ¿Cuánto más habrá que recrear? ¿De qué forma habrá que escenificar el sufrimiento para que los in-dolentes nos conmovamos ante los dolentes/dolientes? Cuánto nos impide la ignorancia entender otras culturas de nuestra misma tierra. Con los meses, la imagen se durmió. Pero cada tanto regresa como el cuadro que tantas veces boceté pero que todavía no pinté.

¿Cuánto más habrá que recrear? ¿De qué forma habrá que escenificar el sufrimiento para que los in-dolentes nos conmovamos ante los dolentes/dolientes? Cuánto nos impide la ignorancia entender otras culturas de nuestra misma tierra. Con los meses, la imagen se durmió. Pero cada tanto regresa como el cuadro que tantas veces boceté pero que todavía no pinté.

Fue por el 2002. Recuerdo que escuché la noticia por la radio. Sólo el relato de lo que sucedía. Fue rápido y conciso, uno de los tantos flashes informativos, que pasan y se van. Pero esta noticia llegó y se quedó alojada, en algún rincón de mí. Tan sólo las palabras, que me contaban cómo un grupo de pobladores de La Quiaca habían iniciado una protesta, distinta. La mayoría de ellos eran kollas. Me pregunté porqué a veces un comentario marca determinada diferencia, como en este caso, como si ser kolla no incluyera ser argentino. Impulsados, liderados, inspirados, amparados por el párroco del lugar -Jesús Olmedo-, habían decidido atarse a los postes de alumbrado, con los brazos extendidos, recreando en sí mismos a Cristo crucificado. Como no había visto fotos ni videos por la tele, al relato comencé a agregarle lo que alguna vez había conocido de aquel paisaje y lo que presentía del sol y del suelo árido y difícil. Fui bocetando, haciendo un croquis interno, construyendo las escenas con imágenes propias. Tuve el impulso de pintar un cuadro. Podía “verlos”, flameando a lo largo de calles polvorientas, atados en cruz, bajo el mismo sol que tan pacientemente pintó su piel del color de la tierra, flacos, sin dinero ni trabajo, dueños del hambre y de la resistencia. Manifestación del sincretismo, de los pueblos que reciben creencias sin desprenderse de las originales de su etnia, eligieron el símbolo universal de la cruz como lenguaje y herramienta de su descontento. A mí, que las creencias religiosas me son ajenas y que lo más aproximado a mi pensamiento es el agnosticismo, ¿por qué esta imagen de los “crucificados” me conmovía tanto? Se desperdigaba y repercutía en rincones insondables. Intentando descifrar el significado oculto, desmembré las palabras: cruci-ficados, sacri-ficados. Fijos a la cruz, fijos a lo sagrado de sus creencias y al poste hundido en la pachamama. ¿Era un fenómeno de fe? ¿O el estallido de una rebelión resignada? ¿Era desesperación? ¿Tristeza? ¿O la evidencia de la vida malograda? Habituada a la protesta que molesta y al ruido persistente, me contrariaba que eligieran un símbolo silencioso y la recreación del martirio como manifestación de su rechazo a la afrenta de cada día. En el límite de su resistencia, a punto de quebrarse, sólo con el silencio. Un silencio que se va para adentro, implosiona y deja las raíces desnudas.

¿Cuánto más habrá que recrear? ¿De qué forma habrá que escenificar el sufrimiento para que los in-dolentes nos conmovamos ante los dolentes/dolientes? Cuánto nos impide la ignorancia entender otras culturas de nuestra misma tierra. Con los meses, la imagen se durmió. Pero cada tanto regresa como el cuadro que tantas veces boceté pero que todavía no pinté.

¿Cuánto más habrá que recrear? ¿De qué forma habrá que escenificar el sufrimiento para que los in-dolentes nos conmovamos ante los dolentes/dolientes? Cuánto nos impide la ignorancia entender otras culturas de nuestra misma tierra. Con los meses, la imagen se durmió. Pero cada tanto regresa como el cuadro que tantas veces boceté pero que todavía no pinté. ELIZABETH PSTYGA, 2006.

RAICES II

Emma se fue hace 16 años, con una cantidad de equipaje que nos hacía reír, incluida una máquina de tejer de la tía, un marido con esquíes y las sábanas hacía poco tiempo estrenadas. Con toda la alegría de sus veintipico y una licenciatura sin debutar, partió hacia la isla más grande de Oceanía.

sábanas hacía poco tiempo estrenadas. Con toda la alegría de sus veintipico y una licenciatura sin debutar, partió hacia la isla más grande de Oceanía.

Emma se fue hace 16 años, con una cantidad de equipaje que nos hacía reír, incluida una máquina de tejer de la tía, un marido con esquíes y las

sábanas hacía poco tiempo estrenadas. Con toda la alegría de sus veintipico y una licenciatura sin debutar, partió hacia la isla más grande de Oceanía.

sábanas hacía poco tiempo estrenadas. Con toda la alegría de sus veintipico y una licenciatura sin debutar, partió hacia la isla más grande de Oceanía. Héctor –patagónico y mapuche por corazón- se fue hace 5 años, saltando los alambres del corralito y las cacerolas sin guiso. Con los 50 ya cumplidos y dejando algunas vidas intentadas y renunciadas, con equipaje liviano, algunos libros, sus piedras fetiches, runas, tarots y la voluntad de férreo optimismo para recomenzar siempre una vez más, orientó su nave con rumbo definitivo hacia Barcelona.

Los comienzos de Emma -en Australia y en su vida- la desafiaron, con un idioma que no era el de sus pensamientos, un matrimonio que se deshacía y los cigarrillos tan caros que le fumaban los dólares. Si por desafío, si por mundo nuevo y la experiencia de la libertad, quien sabe qué la retenía allí.

Los comienzos de Emma -en Australia y en su vida- la desafiaron, con un idioma que no era el de sus pensamientos, un matrimonio que se deshacía y los cigarrillos tan caros que le fumaban los dólares. Si por desafío, si por mundo nuevo y la experiencia de la libertad, quien sabe qué la retenía allí.

Héctor -cultor de amigos- fue recibido por alguien que ya lo esperaba, en abrazos y esperanzas. Casi antes de abrir su equipaje, reinauguró su vida, aireó su alma y liberó sus ganas.

Hoy, Emma, con un dominio perfecto del inglés, un marido australiano, dos preciosas hijas –muy australianas, también- y una casa a pagar a 30 años, ya sabe que Sydney –tan limpia y moderna- es para ella la ciudad elegida.

Hoy, Emma, con un dominio perfecto del inglés, un marido australiano, dos preciosas hijas –muy australianas, también- y una casa a pagar a 30 años, ya sabe que Sydney –tan limpia y moderna- es para ella la ciudad elegida.

Y Héctor, como el Goyo de la canción de Cortés, maravillado vio brotar hace un año el retoño de su semilla, tan soñado y anhelado, su primer hijo. Con un nombre puramente catalán, recordé con ironía cuando él me sugería, para mi hijo, un nombre mapuche.

A mí, porteña suburbana, me es difícil asimilar la posibilidad de hallarme tan lejos de los olores familiares y ser feliz. Pero Emma y Héctor, estirando lazos y buscando nuevas fuentes, se fueron y encontraron nueva tierra para hundir y nutrir sus raíces. No sé si mejor, si más tranquila o más fértil. Para ellos fue buena. En sus hijos, el fruto trasluce bienestar y felicidad. Sin embargo….

…hace unos días, Emma me sorprendió cuando me contó que uno de sus sueños es venir a vivir un año a Buenos Aires, anotar a sus hijas en una escuela del estado, entre el humo, el ruido y las cúpulas de Av. de Mayo, y caminar con ellas por los mismos sitios de su niñez…

A mí, porteña suburbana, me es difícil asimilar la posibilidad de hallarme tan lejos de los olores familiares y ser feliz. Pero Emma y Héctor, estirando lazos y buscando nuevas fuentes, se fueron y encontraron nueva tierra para hundir y nutrir sus raíces. No sé si mejor, si más tranquila o más fértil. Para ellos fue buena. En sus hijos, el fruto trasluce bienestar y felicidad. Sin embargo….

…hace unos días, Emma me sorprendió cuando me contó que uno de sus sueños es venir a vivir un año a Buenos Aires, anotar a sus hijas en una escuela del estado, entre el humo, el ruido y las cúpulas de Av. de Mayo, y caminar con ellas por los mismos sitios de su niñez…

Y Héctor también me sorprendió, cuando me dijo que estaba tramitando para su bebé la ciudadanía argentina, a la vez que la española. Como desde acá el primer mundo se ve tan libre de errores y horrores, le pregunté para qué. “Nunca se sabe”, me dijo, “tal vez a él le guste más allá”. Y me quedé pensando… será que nunca se pierde por completo los primeros pasos, la primera tierra, las primeras raíces.

ELIZABETH PSTYGA, 2006.

ELIZABETH PSTYGA, 2006.

7/20/2006

DE HIROSHIMA A BUENOS AIRES, MADAMA BUTTERFLY.

Cuando pensé en escribir sobre ella, me di cuenta de que no sabía su nombre. Vivimos en el mismo barrio, somos vecinas y unas cuantas veces nos cruzamos por la calle. Hace años yo acostumbraba a ir a la tintorería que ella y su marido tenían. Sí recuerdo el apellido de él, pero no es lo mismo que el nombre que ella recibió el día de su nacimiento. Podría haber ido a su casa y preguntarle. Pero, a veces, una no obedece al sentido común. Entonces la pensé con un nombre de fantasía, Madama Butterfly, Señora Mariposa. Al pronunciarlo me di cuenta de que no era por azar sino que ese nombre sugería lo que su presencia me representaba. No pensé cuánta relación podría tener con aquella de la ópera, tal vez sólo que las dos son japonesas y que comparten un vínculo intrínseco y profundo con la tragedia humana. Pero, a diferencia de la heroína de Puccini, esta Madama Butterfly voló y se le escabulló a la muerte. Decir butterfly, mariposa, es hablar de su figura delgada y pequeña, casi etérea, su mirada tranquila y nunca desafiante, el caminar pausado y los modales delicados. Mariposa de más de un día, y de más de una vida. Tal vez así lo vivió, con preguntas jamás respondidas, aquella mañana de agosto, de un verano japonés. Poco sé de los detalles, sólo que estaba en la parada de un autobús, habría salido temprano de su casa luego de despedirse de su madre y, tal vez, de sus hermanos. Iría a trabajar, o a pasear,…o a vivir. Allí, mientras esperaba, quién sabe qué pensamientos habrán surcado su mente en el instante previo. ¿Habrá inclinado su cabeza? ¿O tapado sus oídos? ¿O habrá hablado con Dios? En un abrir y cerrar de ojos –por no decir en un arrojar y explotar de bomba- su mundo ya nunca fue el mismo. Caminó entre gritos, sangre y muertos…Poco quedaba, sólo ella y su vida y las quemaduras. ¿Y las caricias de mamá? También estaban, y son las que durante meses le curaron las heridas de su cuerpo y, sólo un poco, las del alma. Eran tantas las personas que ya no vería, ni abrazaría, ni besaría. Después de unos años la mariposa voló, y ya nunca los agostos fueron en verano sino en húmedos y nublados inviernos de Buenos Aires. Un día, una persiana de metal comenzó a levantarse cada mañana y en la vidriera de la tintorería podía leerse “Nueva Hiroshima”, nombre que también significaba nueva vida, nueva familia, nuevo mundo. Pero, ¿dónde se guardan los recuerdos tan terribles? ¿Se olvidan los sueños quemados? ¿Cómo se soporta un dolor tan grande? Algunas veces quise conversar con ella. Pero siempre, luego de saludarla, miro sus ojos y sólo veo paz. Entonces sigo caminando. Evito hablar con ella, tal vez por la misma razón que invariablemente evito hablar de ciertas cosas. Quizás, porque tengo miedo de ponerme a llorar.

Después de unos años la mariposa voló, y ya nunca los agostos fueron en verano sino en húmedos y nublados inviernos de Buenos Aires. Un día, una persiana de metal comenzó a levantarse cada mañana y en la vidriera de la tintorería podía leerse “Nueva Hiroshima”, nombre que también significaba nueva vida, nueva familia, nuevo mundo. Pero, ¿dónde se guardan los recuerdos tan terribles? ¿Se olvidan los sueños quemados? ¿Cómo se soporta un dolor tan grande? Algunas veces quise conversar con ella. Pero siempre, luego de saludarla, miro sus ojos y sólo veo paz. Entonces sigo caminando. Evito hablar con ella, tal vez por la misma razón que invariablemente evito hablar de ciertas cosas. Quizás, porque tengo miedo de ponerme a llorar.

Cuando pensé en escribir sobre ella, me di cuenta de que no sabía su nombre. Vivimos en el mismo barrio, somos vecinas y unas cuantas veces nos cruzamos por la calle. Hace años yo acostumbraba a ir a la tintorería que ella y su marido tenían. Sí recuerdo el apellido de él, pero no es lo mismo que el nombre que ella recibió el día de su nacimiento. Podría haber ido a su casa y preguntarle. Pero, a veces, una no obedece al sentido común. Entonces la pensé con un nombre de fantasía, Madama Butterfly, Señora Mariposa. Al pronunciarlo me di cuenta de que no era por azar sino que ese nombre sugería lo que su presencia me representaba. No pensé cuánta relación podría tener con aquella de la ópera, tal vez sólo que las dos son japonesas y que comparten un vínculo intrínseco y profundo con la tragedia humana. Pero, a diferencia de la heroína de Puccini, esta Madama Butterfly voló y se le escabulló a la muerte. Decir butterfly, mariposa, es hablar de su figura delgada y pequeña, casi etérea, su mirada tranquila y nunca desafiante, el caminar pausado y los modales delicados. Mariposa de más de un día, y de más de una vida. Tal vez así lo vivió, con preguntas jamás respondidas, aquella mañana de agosto, de un verano japonés. Poco sé de los detalles, sólo que estaba en la parada de un autobús, habría salido temprano de su casa luego de despedirse de su madre y, tal vez, de sus hermanos. Iría a trabajar, o a pasear,…o a vivir. Allí, mientras esperaba, quién sabe qué pensamientos habrán surcado su mente en el instante previo. ¿Habrá inclinado su cabeza? ¿O tapado sus oídos? ¿O habrá hablado con Dios? En un abrir y cerrar de ojos –por no decir en un arrojar y explotar de bomba- su mundo ya nunca fue el mismo. Caminó entre gritos, sangre y muertos…Poco quedaba, sólo ella y su vida y las quemaduras. ¿Y las caricias de mamá? También estaban, y son las que durante meses le curaron las heridas de su cuerpo y, sólo un poco, las del alma. Eran tantas las personas que ya no vería, ni abrazaría, ni besaría.

Después de unos años la mariposa voló, y ya nunca los agostos fueron en verano sino en húmedos y nublados inviernos de Buenos Aires. Un día, una persiana de metal comenzó a levantarse cada mañana y en la vidriera de la tintorería podía leerse “Nueva Hiroshima”, nombre que también significaba nueva vida, nueva familia, nuevo mundo. Pero, ¿dónde se guardan los recuerdos tan terribles? ¿Se olvidan los sueños quemados? ¿Cómo se soporta un dolor tan grande? Algunas veces quise conversar con ella. Pero siempre, luego de saludarla, miro sus ojos y sólo veo paz. Entonces sigo caminando. Evito hablar con ella, tal vez por la misma razón que invariablemente evito hablar de ciertas cosas. Quizás, porque tengo miedo de ponerme a llorar.

Después de unos años la mariposa voló, y ya nunca los agostos fueron en verano sino en húmedos y nublados inviernos de Buenos Aires. Un día, una persiana de metal comenzó a levantarse cada mañana y en la vidriera de la tintorería podía leerse “Nueva Hiroshima”, nombre que también significaba nueva vida, nueva familia, nuevo mundo. Pero, ¿dónde se guardan los recuerdos tan terribles? ¿Se olvidan los sueños quemados? ¿Cómo se soporta un dolor tan grande? Algunas veces quise conversar con ella. Pero siempre, luego de saludarla, miro sus ojos y sólo veo paz. Entonces sigo caminando. Evito hablar con ella, tal vez por la misma razón que invariablemente evito hablar de ciertas cosas. Quizás, porque tengo miedo de ponerme a llorar.ELIZABETH PSTYGA, 2006

LAS MINAS DE ORO EN LOS ANDES: A CIELO ABIERTO,

LO QUE ES DE TODOS

Levantar la cabeza, despegar la mirada detenida viciosamente en mi ombligo es un ejercicio esclarecedor. Enfocar los ojos en otras realidades y destapar los oídos a otras voces. Desde aquí, ciudad capital ensimismada en sus propias urgencias, miramos lo que sucede “más allá” a través de un velo de ignorancia, que nos oculta el verdadero sentido de los movimientos y reclamos populares. Mirar, ver y caminar entre las voces de la gente de Gualeguachú, decisiones y exigencias de una comunidad movilizada y comprometida a preservar lo que es de todos. “No somos los primeros ni seremos los últimos; es una decisión de compromiso”. escuché que decían. Eso me impulsó a seguir girando y a mirar algo más allá, más atrás, hacia mi espalda. Mi cordillera plagada de nudos y dolores, agua y metales, quiebres y esperanzas. Me iba acercando y me daba cuenta de que no todo es paz bajo el cielo argentino, un cielo que ya se ensucia con humo y exuda olor a dinamita. El explosivo rompe la roca, abre un pozo y desentraña los metales. El cianuro y el mercurio extraen la pureza y el brillo. Y los desechos contaminados vuelven a la tierra, que recibe y resiste en silencio. Y cuánto más silencio si las aves escapan de las explosiones, y las aguas ya no surgen puras, y los cultivos no crecen y los animales mueren. “Para mí el oro, para ti la miseria”. Tuve el impulso de volver a mirarme el ombligo y escapar de este paisaje. Pero escuché otras voces, palabras que traspasaron el silencio y me inspiraron: “El agua vale más que el oro”. Con esa bandera, pobladores a lo largo de toda la cordillera se llamaron a unirse y proteger lo que para ellos es más valioso. Los 3.300 metros de altura en los que está Laguna del Diamante, en plena cordillera mendocina, parecían suficientes para mantenerla alejada de los ruidos, los humos, las fábricas. Hasta que llegaron las mineras, a buscar el oro y el cobre. ¿A qué costo? ¿Contaminar una reserva de agua natural pura con cianuro? Los pobladores dijeron NO y, aquí sí, el gobierno los respaldó. No tienen el mismo apoyo en Esquel, donde ya llevan 3 años oponiéndose a una mina a cielo abierto que “ya tenía todo firmado” con las autoridades. Y por la catamarqueña Andalgalá, ¿cómo andamos? Andamos mal por allá.

Levantar la cabeza, despegar la mirada detenida viciosamente en mi ombligo es un ejercicio esclarecedor. Enfocar los ojos en otras realidades y destapar los oídos a otras voces. Desde aquí, ciudad capital ensimismada en sus propias urgencias, miramos lo que sucede “más allá” a través de un velo de ignorancia, que nos oculta el verdadero sentido de los movimientos y reclamos populares. Mirar, ver y caminar entre las voces de la gente de Gualeguachú, decisiones y exigencias de una comunidad movilizada y comprometida a preservar lo que es de todos. “No somos los primeros ni seremos los últimos; es una decisión de compromiso”. escuché que decían. Eso me impulsó a seguir girando y a mirar algo más allá, más atrás, hacia mi espalda. Mi cordillera plagada de nudos y dolores, agua y metales, quiebres y esperanzas. Me iba acercando y me daba cuenta de que no todo es paz bajo el cielo argentino, un cielo que ya se ensucia con humo y exuda olor a dinamita. El explosivo rompe la roca, abre un pozo y desentraña los metales. El cianuro y el mercurio extraen la pureza y el brillo. Y los desechos contaminados vuelven a la tierra, que recibe y resiste en silencio. Y cuánto más silencio si las aves escapan de las explosiones, y las aguas ya no surgen puras, y los cultivos no crecen y los animales mueren. “Para mí el oro, para ti la miseria”. Tuve el impulso de volver a mirarme el ombligo y escapar de este paisaje. Pero escuché otras voces, palabras que traspasaron el silencio y me inspiraron: “El agua vale más que el oro”. Con esa bandera, pobladores a lo largo de toda la cordillera se llamaron a unirse y proteger lo que para ellos es más valioso. Los 3.300 metros de altura en los que está Laguna del Diamante, en plena cordillera mendocina, parecían suficientes para mantenerla alejada de los ruidos, los humos, las fábricas. Hasta que llegaron las mineras, a buscar el oro y el cobre. ¿A qué costo? ¿Contaminar una reserva de agua natural pura con cianuro? Los pobladores dijeron NO y, aquí sí, el gobierno los respaldó. No tienen el mismo apoyo en Esquel, donde ya llevan 3 años oponiéndose a una mina a cielo abierto que “ya tenía todo firmado” con las autoridades. Y por la catamarqueña Andalgalá, ¿cómo andamos? Andamos mal por allá. El agua ya no se puede beber. Las filtraciones de cianuro contaminaron las napas y dañaron los cultivos. La miseria se extiende como un yacimiento a cielo abierto que nadie quiere ver. La cordillera me dice que lo mismo sucede en San Juan, y en Jujuy, en Río Negro y Santa Cruz. Vuelvo a mirar al cielo, y las montañas me repiten en eco “El agua vale más que el oro”. Son esas las palabras que me orientan por donde seguir el camino.

El agua ya no se puede beber. Las filtraciones de cianuro contaminaron las napas y dañaron los cultivos. La miseria se extiende como un yacimiento a cielo abierto que nadie quiere ver. La cordillera me dice que lo mismo sucede en San Juan, y en Jujuy, en Río Negro y Santa Cruz. Vuelvo a mirar al cielo, y las montañas me repiten en eco “El agua vale más que el oro”. Son esas las palabras que me orientan por donde seguir el camino.ELIZABETH PSTYGA, 2006.

7/17/2006

ENTRE RIOS Y LAS PASTERAS: ¿DE QUÉ LADO DEL RÍO?

Hace tiempo que sentía extrañas molestias, nudos y dolores. No podía verlas. Una, generalmente, no se mira la espalda. Ahora están más cerca, por acá a la izquierda, murmullos y tamboriles. Pero mi cuello está tan rígido y la mirada absorta en el ombligo de mi cuerpo, centro de mi alma capitalina, que necesito esforzarme para mirar. De reojo, veo gente en el medio de un camino, a un lado del río, río revuelto. Parece que es un problema del aire y del agua…, ¿de quién? Me cuentan que hace más de dos años que intentan avisar que el agua y el aire podrían contaminarse si la industria de la celulosa avanza en la región. La sordera y la mirada seca los llevaron al extremo de cortar una ruta y un puente. Y ya llevan más de mes y medio. Trasladaron su vida a la ruta, sus sueños bajo el cielo y sus temores bajo la lluvia. El arte del equilibrio, la mesura y la urbanidad se desintegran ante la indiferencia y la imprevisión. Son ilegales, “desacataos”, como diría el comisario. Ellos se definen “autoconvocados”, llamados a sí mismos a cuidarse. Algo tan básico como la supervivencia. Me dicen que el problema es de todos, y no sólo porque ahora la Capital los miró… ¿también es mío? ¿Y del otro lado del río? La gente percibe la amenaza, los gobiernos van detrás…. A veces, ni siquiera atrás, prefieren otro camino. ¿A dónde va ese camino? En un diario del domingo, alguien planteaba que "no se había hecho un análisis económico-ambiental del conflicto”. Empecé a leer; tal vez, aportaba algo novedoso. Mi esperanza duró hasta el siguiente renglón: “¿Son los beneficios generados por estas plantas mayores que sus costos?” Seguí leyendo... “la contaminación cero tampoco es deseable si se consigue a costa de suprimir actividades económicas que generan beneficios mayores que sus costos” ...¿De qué costos hablaba? ¿Del agua, del aire, de la fertilidad del suelo? ¿Qué sensibiliza a unos y a otros? ¿Bajo qué parámetros éticos se mueven? ¿Es posible una política de estado que sólo conciba crecer y explotar recursos sin afectar el medio ambiente? ¿Es necesario que una comunidad deba alterar su rutina, dejar sus casas, arriesgarse a actuar ilegalmente sólo para recordar que tiene voz…y voto? Yo, Buenos Aires, la del cuello rígido y la mirada chupada en el anonimato del ombligo, me doy cuenta de que ni siquiera puedo verme la cintura, apretada por el inmundo lazo del Riachuelo, el Matanza, el Reconquista y el Plata.

Hace tiempo que sentía extrañas molestias, nudos y dolores. No podía verlas. Una, generalmente, no se mira la espalda. Ahora están más cerca, por acá a la izquierda, murmullos y tamboriles. Pero mi cuello está tan rígido y la mirada absorta en el ombligo de mi cuerpo, centro de mi alma capitalina, que necesito esforzarme para mirar. De reojo, veo gente en el medio de un camino, a un lado del río, río revuelto. Parece que es un problema del aire y del agua…, ¿de quién? Me cuentan que hace más de dos años que intentan avisar que el agua y el aire podrían contaminarse si la industria de la celulosa avanza en la región. La sordera y la mirada seca los llevaron al extremo de cortar una ruta y un puente. Y ya llevan más de mes y medio. Trasladaron su vida a la ruta, sus sueños bajo el cielo y sus temores bajo la lluvia. El arte del equilibrio, la mesura y la urbanidad se desintegran ante la indiferencia y la imprevisión. Son ilegales, “desacataos”, como diría el comisario. Ellos se definen “autoconvocados”, llamados a sí mismos a cuidarse. Algo tan básico como la supervivencia. Me dicen que el problema es de todos, y no sólo porque ahora la Capital los miró… ¿también es mío? ¿Y del otro lado del río? La gente percibe la amenaza, los gobiernos van detrás…. A veces, ni siquiera atrás, prefieren otro camino. ¿A dónde va ese camino? En un diario del domingo, alguien planteaba que "no se había hecho un análisis económico-ambiental del conflicto”. Empecé a leer; tal vez, aportaba algo novedoso. Mi esperanza duró hasta el siguiente renglón: “¿Son los beneficios generados por estas plantas mayores que sus costos?” Seguí leyendo... “la contaminación cero tampoco es deseable si se consigue a costa de suprimir actividades económicas que generan beneficios mayores que sus costos” ...¿De qué costos hablaba? ¿Del agua, del aire, de la fertilidad del suelo? ¿Qué sensibiliza a unos y a otros? ¿Bajo qué parámetros éticos se mueven? ¿Es posible una política de estado que sólo conciba crecer y explotar recursos sin afectar el medio ambiente? ¿Es necesario que una comunidad deba alterar su rutina, dejar sus casas, arriesgarse a actuar ilegalmente sólo para recordar que tiene voz…y voto? Yo, Buenos Aires, la del cuello rígido y la mirada chupada en el anonimato del ombligo, me doy cuenta de que ni siquiera puedo verme la cintura, apretada por el inmundo lazo del Riachuelo, el Matanza, el Reconquista y el Plata.

Y no sé de qué lado del río ponerme, si están igual de sucios.

ELI PSTYGA, 2006

Hace tiempo que sentía extrañas molestias, nudos y dolores. No podía verlas. Una, generalmente, no se mira la espalda. Ahora están más cerca, por acá a la izquierda, murmullos y tamboriles. Pero mi cuello está tan rígido y la mirada absorta en el ombligo de mi cuerpo, centro de mi alma capitalina, que necesito esforzarme para mirar. De reojo, veo gente en el medio de un camino, a un lado del río, río revuelto. Parece que es un problema del aire y del agua…, ¿de quién? Me cuentan que hace más de dos años que intentan avisar que el agua y el aire podrían contaminarse si la industria de la celulosa avanza en la región. La sordera y la mirada seca los llevaron al extremo de cortar una ruta y un puente. Y ya llevan más de mes y medio. Trasladaron su vida a la ruta, sus sueños bajo el cielo y sus temores bajo la lluvia. El arte del equilibrio, la mesura y la urbanidad se desintegran ante la indiferencia y la imprevisión. Son ilegales, “desacataos”, como diría el comisario. Ellos se definen “autoconvocados”, llamados a sí mismos a cuidarse. Algo tan básico como la supervivencia. Me dicen que el problema es de todos, y no sólo porque ahora la Capital los miró… ¿también es mío? ¿Y del otro lado del río? La gente percibe la amenaza, los gobiernos van detrás…. A veces, ni siquiera atrás, prefieren otro camino. ¿A dónde va ese camino? En un diario del domingo, alguien planteaba que "no se había hecho un análisis económico-ambiental del conflicto”. Empecé a leer; tal vez, aportaba algo novedoso. Mi esperanza duró hasta el siguiente renglón: “¿Son los beneficios generados por estas plantas mayores que sus costos?” Seguí leyendo... “la contaminación cero tampoco es deseable si se consigue a costa de suprimir actividades económicas que generan beneficios mayores que sus costos” ...¿De qué costos hablaba? ¿Del agua, del aire, de la fertilidad del suelo? ¿Qué sensibiliza a unos y a otros? ¿Bajo qué parámetros éticos se mueven? ¿Es posible una política de estado que sólo conciba crecer y explotar recursos sin afectar el medio ambiente? ¿Es necesario que una comunidad deba alterar su rutina, dejar sus casas, arriesgarse a actuar ilegalmente sólo para recordar que tiene voz…y voto? Yo, Buenos Aires, la del cuello rígido y la mirada chupada en el anonimato del ombligo, me doy cuenta de que ni siquiera puedo verme la cintura, apretada por el inmundo lazo del Riachuelo, el Matanza, el Reconquista y el Plata.

Hace tiempo que sentía extrañas molestias, nudos y dolores. No podía verlas. Una, generalmente, no se mira la espalda. Ahora están más cerca, por acá a la izquierda, murmullos y tamboriles. Pero mi cuello está tan rígido y la mirada absorta en el ombligo de mi cuerpo, centro de mi alma capitalina, que necesito esforzarme para mirar. De reojo, veo gente en el medio de un camino, a un lado del río, río revuelto. Parece que es un problema del aire y del agua…, ¿de quién? Me cuentan que hace más de dos años que intentan avisar que el agua y el aire podrían contaminarse si la industria de la celulosa avanza en la región. La sordera y la mirada seca los llevaron al extremo de cortar una ruta y un puente. Y ya llevan más de mes y medio. Trasladaron su vida a la ruta, sus sueños bajo el cielo y sus temores bajo la lluvia. El arte del equilibrio, la mesura y la urbanidad se desintegran ante la indiferencia y la imprevisión. Son ilegales, “desacataos”, como diría el comisario. Ellos se definen “autoconvocados”, llamados a sí mismos a cuidarse. Algo tan básico como la supervivencia. Me dicen que el problema es de todos, y no sólo porque ahora la Capital los miró… ¿también es mío? ¿Y del otro lado del río? La gente percibe la amenaza, los gobiernos van detrás…. A veces, ni siquiera atrás, prefieren otro camino. ¿A dónde va ese camino? En un diario del domingo, alguien planteaba que "no se había hecho un análisis económico-ambiental del conflicto”. Empecé a leer; tal vez, aportaba algo novedoso. Mi esperanza duró hasta el siguiente renglón: “¿Son los beneficios generados por estas plantas mayores que sus costos?” Seguí leyendo... “la contaminación cero tampoco es deseable si se consigue a costa de suprimir actividades económicas que generan beneficios mayores que sus costos” ...¿De qué costos hablaba? ¿Del agua, del aire, de la fertilidad del suelo? ¿Qué sensibiliza a unos y a otros? ¿Bajo qué parámetros éticos se mueven? ¿Es posible una política de estado que sólo conciba crecer y explotar recursos sin afectar el medio ambiente? ¿Es necesario que una comunidad deba alterar su rutina, dejar sus casas, arriesgarse a actuar ilegalmente sólo para recordar que tiene voz…y voto? Yo, Buenos Aires, la del cuello rígido y la mirada chupada en el anonimato del ombligo, me doy cuenta de que ni siquiera puedo verme la cintura, apretada por el inmundo lazo del Riachuelo, el Matanza, el Reconquista y el Plata.Y no sé de qué lado del río ponerme, si están igual de sucios.

ELI PSTYGA, 2006

Etiquetas:

Botnia,

contaminación,

papeleras,

pasteras

Suscribirse a:

Entradas (Atom)